在健康意識日益增強的今天,市場上關於「健康」的產品琳瑯滿目,其中「保健品」和「保健食品」兩個詞頻繁出現在消費者的視野中。許多人往往將二者混為一談,認為它們是同一類產品的不同稱呼。然而,從專業角度來看,保健品與保健食品在概念、範圍、監管及功能定位上均有顯著差異。

一、概念定義:從廣義到狹義的劃分

保健品是一種廣義概念,通常指具有調節人體機能、預防疾病、促進健康等作用的各類產品,涵蓋範圍極廣。根據我國相關法規,保健品可以包括保健食品、保健用品(如按摩器、磁療床墊)、保健器材(如物理治療儀、血壓計)等。此概念強調產品的“保健屬性”,但並未明確限定其具體形態或監管歸屬。

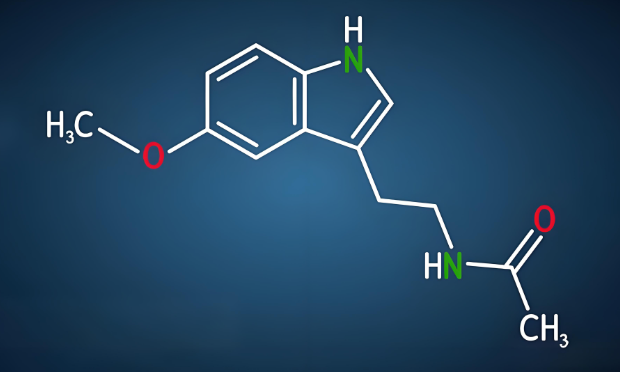

保健食品則是保健品範疇中一類特定的產品,屬於食品的子集。根據《食品安全法》及《保健食品註冊與備案管理辦法》,保健食品是指聲稱具有特定保健功能或以補充維生素、礦物質為目的的食品,即適宜於特定人群食用,具有調節機體功能,不以治療疾病為目的,並且對人體不產生任何急性、亞急性或慢性危害的食品。其核心特徵在於「食品屬性」與「保健功能」的雙重屬性。

二、監理體系:從模糊到清晰的界限

保健品的監管因產品類型不同而有差異。例如,保健用品和保健器材通常由市場監管部門、衛生部門或藥監部門根據特定產品屬性進行分類管理,部分產品可能只需符合一般商品標準,無需嚴格核准。

保健食品則受到嚴格的法律監管。我國實施註冊與備案雙軌制:對於使用保健食品原料目錄以外原料的保健食品,需經國家市場監督管理總局註冊審批;對於原料目錄內的產品,可實行備案管理。此外,保健食品必須標註「藍帽子」標誌(保健食品專用標識),並在標籤上明確標註批准文號、保健功能、適宜人群及不適合人群等資訊。這個監管體系確保了保健食品的安全性、有效性和可追溯性。

三、功能定位:從泛化到精準的差異

保健品的功能宣傳往往較為廣泛,部分產品可能誇大效果,甚至暗示具有治療疾病的功效。例如,某些保健用品可能聲稱能“治愈高血壓”“根治糖尿病”,這些宣傳往往缺乏科學依據,容易誤導消費者。

保健食品的功能定位則嚴格限定在「調節身體功能」範圍內,且需經過科學驗證。國家衛生健康委員會發布的《保健食品功能目錄》明確規定了27項允許聲稱的保健功能,如增強免疫力、輔助降血脂、改善睡眠等。所有保健食品的功能聲稱必須與核准文件一致,禁止使用醫療用語或暗示療效的陳述。

四、消費者如何科學選擇?

認準「藍帽子」標誌:購買保健食品時,請務必檢查產品是否標示「藍帽子」及核准文號,可透過國家市場監督管理總局官網查詢真偽。

理性看待功能聲稱:保健食品不能取代藥物,切勿輕信「包治百病」的宣傳。

關注適宜族群:根據自身健康狀況選擇合適的產品,避免盲目跟風。

選擇正規管道:優先購買藥局、超市等正規管道的產品,警惕「會議行銷」「免費體驗」等陷阱。

保健品與保健食品雖僅一字之差,但內涵與外延截然不同。保健食品作為特殊食品,其安全性與功能性受到嚴格監管;而廣義的保健品則涵蓋更多類型,消費者需根據具體產品屬性進行區分。在追求健康的道路上,我們既要積極關注自身需求,也要保持理性判斷,避免被虛假宣傳誤導。唯有科學認知、合理選擇,才能真正實現「保健」的初衷。

Share:

如何區分天然與合成保健品

如何用簡單的方法挑選保健品